Жизненные уроки Абдуллы Кадыри

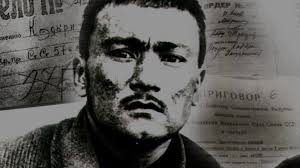

Феноменальная личность минувшего века Абдулла Кадыри оставил богатое наследие, пишет в своей статье доктор филологических наук, профессор Хамидулла Акбаров, опубликованной на сайте МИД Узбекистана.

Писателю было 46 лет отроду, когда он пал жертвой репрессий. Но успел оставить не только литературные труды, интеллектуальное наследие также заслуживает внимания. О некоторых его проявлениях рассказывается в этой статье.

Интересный фактологический материал оставили сыновья писателя Хабибулла-ака и Масуд-ака, а также ныне здравствующий внук Шеркон Кадыри, и это не может не радовать нас, тружеников науки о художественном творчестве. Но и наводит на мысли о необходимости расширения рамок исследований, освоении методологических основ междисциплинарных изысканий гипертекста мастера художественного слова, владевшего поистине энциклопедическими знаниями.

Представляется важным вооружиться методикой анализа изобразительного и сценического искусств, музыки и кино, телевидения, чтобы приступить к исследованиям иного плана, почти что неизученного вектора национального литературного наследия: "Музыка в прозе А. Кадыри", "Портреты в больших эпических произведениях писателя" (А. Кадыри), "Экспрессивная выразительность художественного слога А. Кадыри", "Элементы зрелищного искусства в прозе А. Кадыри".

Будем помнить и о том, что многие изобретения сделаны на стыке двух наук. Духовные ценности появились и в процессе сближения, взаимодействия двух и более искусств. Талантливый роман и его адекватная кинотелевизионная интерпретация, взаимообогащение классической поэзии и изящной, динамичной миниатюры, музыки (включая этнографическую) и системы стихосложения, устного народного творчества. Поиск в этом направлении будет интересным, важным этапом проникновения в творческую лабораторию автора эпических полотен.

"Был бы художником, создал бы я портрет Рано", - размышляет Кадыри в своем романе "Скорпион из алтаря". - "Цвет розы понадобился бы мне". Теплыми красками выражает мастер пера (так же, как и художник, владеющий кистью) свое отношение к центральному герою - Рано, красавице и весьма тонкой натуре.

А портрет еще одной (видимо, любимой) героини создается иными словами. Подбираются другие краски. Образ Саодат возникает у очага. Оттого ли, от волнения ли она вся покрасневшая приблизилась к усто Алиму - жениху. Опустила голову. Писатель соблюдает законы живописи: между тайно влюбленными сохраняет дистанцию. Диалог лаконичен, эмоционален: "Выходя из калитки, я был пьян", - заключает свой рассказ взволнованный от встречи с возлюбленной усто Алим ("Минувшие дни").

В первом случае розовый цвет символизирует любовь, верность. Вслед за писателем и мы представляем Рано, краски восторга, нежных чувств. Вместе с Кадыри в воображаемый портрет вносим детали. Кадр за кадром возникают силуэт, выразительные штрихи. В конечном итоге появляется крупный план девочки, пленяющей нас обаянием юности, "улыбкой розовых уст".

Все это кинематографично, напоминает лучшие образцы кинодраматургии, каких у нас очень и очень мало.

Драматичные сцены своих романов автор излагает с потрясающей экспрессией. Словно палитра, художественный арсенал прозаика обогащается за письменным столом, становится еще более выразительным, ярким. Экспрессивны изображения: весенние горы, холмы, долины, покрытые цветами. Экспрессивен звуковой компонент: щебетание, чириканье птиц, кукование кукушек, песня дехканина, погоняющего упряжки волов на пашне: "Время меняет цвет небес, и судьба разлучает влюбленных". Охваченный думами Отабек постепенно "поддается очарованию весны". Лишь доносящаяся издали песня о разлуке вернула его в прежнее состояние отчаяния, горести, и печаль вновь овладела им. Слезы покатились по щекам.

Писатель учитывал все сенсорные каналы восприятия индивидуумом (в разобранном читателем отрывке), описываемую, звучащую, "поющую", осязаемую, обонятельную картину.

В центре ее вначале "вялый, расслабленный", мгновение спустя любующийся весенней красотой, мечтающий, прослезившийся Отабек. Подчеркнем особо: писатель учитывает и чувство обоняния, возникающего при вдумчивости, с наслаждением чтении замечательного в книге текста: "Ароматы цветов… не могли не радовать человека", "Отабек не мог не вдыхать струящегося над степью аромата, не прислушаться к пению птиц".

Динамичный весенний пейзаж, в композиции которого постоянно возникает микропортрет главного героя, интересен и тем, что он описан согласно методу контрапункта - несовпадение минорного настроения персонажа с оптимистичной мажорной красочной и цветущей средой. Впоследствии этот художественный прием научно обоснован С. Эйзенштейном, обогатил палитру аудиовизуальных искусств.

Очень кинематографичный Абдулла Кадыри сценарии не писал. Но в отличие от многих писателей уже в 1920-х к кинематографу относился с почтением. Режиссер, актер Юлдаш Агзамов и писатель Зинат Фатхуллин - современники нашего героя - рассказывали о желании Наби Ганиева экранизировать "Минувшие дни" с Сулейманом Ходжаевым в главной роли. А этот режиссер, сценарист, актер (кстати, высоко чтимый Абдуллой Кадыри!) в те годы был далеко не первой молодости. Но был талантлив, имел высшее кинематографическое образование. Возможно, киношники исходили из высказывания писателя: "Изобилие дара вижу в нем (о С. Ходжаеве)". А Хабибулла Кадыри (старший сын) писал в своей книге воспоминаний об отце:

"Однажды отец сообщил:

- Хотят кино снять по моим "Минувшим дням".

- А кого хотят пригласить на роль Отабека? - спросил я.

Отец задумался, с улыбкой ответил:

- Был бы актером, сам бы сыграл.

- Почему?

- Да потому что характер Отабека я знаю лучше других".

При жизни писателя не осуществлена еще одна постановка, на этот раз сценическая.

Ю. Агзамов вспоминал:

"С прекрасным актером, театральным режиссером Е. Бобиджановым были в махалле "Самарканд дарвоза", которая тогда уже - в начале 30-х годов - была связана с именем Абдуллы Кадыри. Многих подробностей не припомню, но запомнил одно - гостеприимный "писатель-садовод" - так назвал его другой представитель большой литературы Айбек - был рад нашему визиту, больше говорил о пьесах, спектаклях, фильмах, нежели о своем романе. А театр собирался осуществить постановку "Минувших дней". Слушал я рассуждения популярного в те годы писателя и задумался: может ли одно литературное произведение при инсценировке, экранизации, то есть при коренной переработке сохранить свою свежесть, оригинальность?!

Покидая ухоженный сад, шагая по узеньким переулкам, как бы вскользь заметил:

- Отабека вы нарисовали статным, "усики чуть пробивались", пишете вы. Черные глаза, брови! Какое сложение! А в кино, да и театре на эту роль намечают сорокалетних актеров.

Молчаливый мой собеседник не ответил на мой риторический вопрос. Взгляд, степенная походка были выразительны".

Однажды Кадыри обратил внимание на одно кинематографическое событие. А появление нового художественного фильма в те времена было большим событием. Залы переполнялись зрителями. Газеты подробно писали об этих картинах. Хотя они были немыми, черно-белыми. Откликнулся и писатель.

Он в письменной форме выразил свое отношение к первым шагам узбекского кино. Мы провели небольшую исследовательскую работу - досконально изучили эту статью, в оригинале опубликованную в газете "Кизил Узбекистон"

28 апреля 1927 года. В ходе изыскания пришли к следующим выводам: одну из лучших картин немого периода "Шакалы Равата" Абдулла-ака посмотрел до выхода на экраны страны. По данным Госфильмофонда, расположенного в подмосковном городке Белые столбы, лента предложена зрителям 18 мая того же года. А Кадыри взялся за перо в марте. Сравнивая тексты газетных материалов с высказываниями писателя, на этот раз выступившего как ярко выраженный публицист, уточнили день написания рецензии, по охвату кинематографических и околокинематографических событий и стилю изложения, отвечающего писаным и неписаным законам публицистического жанра.

"Джурабаев во вчерашнем номере "Правды Востока" ввел в заблуждение европейских читателей", - пишет публицист.

Мы нашли этот материал, названный автором "Под узбекский быт", ознакомились с ним. Упомянутый Абдуллой Кадыри "вчерашний номер" датирован 28 марта 1927 года. Значит, статья о "Шакалах Равата" писалась 29 марта. А в эти весенние дни семья Кадыри ежегодно переезжала в летний сад, раскинувшийся недалеко от махаллинского центра "Самарканд дарвоза".

Так, статья написана и передана редакции в период увлеченной работы над романом "Скорпион из алтаря", увидевшим свет чуть позже - в 1929 году. Этот документ свидетельствует о том, насколько волновали писателя актуальные вопросы становления молодого искусства. Он сверяет кадры, эпизоды фильма с явлениями повседневной жизни, размышляет о поведении героев-актеров в экстремальных условиях, состоянии душевной депрессии. Интересным, оригинальным представляется сравнительный анализ литературных и экранных персонажей. Он не делает скидок на молодость, неопытность "Шарк юлдузи" (так называлась киностудия, расположившаяся в архитектурном комплексе "Шайхантахур").

В заключении своей статьи писатель адресует теплые слова создателям киноповести: "… первый шаг узбекского государственного кино, хотя оказался не без ошибок, заставил нас поверить в его будущие успехи. "Шакалы Равата" тому являются доказательством".

Оправдывают себя и полемический тон, ироническое отношение к рецензентам, негативно оценившим картину. "...хочется пошутить по адресу первым выступившего в "Правде Востока" товарища Гафиза: открыв обсуждение, он написал, что в фильме "нет жизни", я бы сказал: "жизнь есть, нет вымысла".

Подробнее мы остановились на малом произведении А. Кадыри и потому, что проблемы, поднятые писателем в газетном материале, не потеряли своей актуальности и в нынешние дни. Воспитание творческих кадров (прежде всего сценаристов, артистов и артисток, - писал Кадыри), поиски национальных форм экранной выразительности, требовательное, но бережное профессиональное отношение к деятелям кино и их произведениям - эти важнейшие вопросы и сейчас ставятся на повестку дня. Абдулла Кадыри словно предвидел стадии нарастания проблемы в ближайшем будущем.

Перерыв, антракт между уроками, представлениями принято не затягивать. Необходимы акты. Акты познания глубин писательского труда, окружавшей его медиасреды. Пока что перемена после заданного писателем урока исчисляется десятилетиями. Немало создано за это время.

Но вновь и вновь будем обращаться к его прозе и публицистике, мемуарам и материалам ареста, тюремной жизни, показаниям источников, в том числе отдельных субъектов. Можно и нужно брать уроки мужества, стойкости, профессионализма (во всех сферах, творческой в особенности), жизнелюбия.

Планируемое нынче восстановление заветной усадьбы в ташкентской "Самарканд дарвозе" воспринимается как выполнение личного задания мастера литературы, очарованного весенними садами, порой цветения и воспевшего эту красоту.

Больше новостей на нашем Telegram канале: @ns_uz

Рекомендуем

Популярное

- В МИЦА состоялась двусторонняя встреча в рамках узбекско-китайского научного симпозиума

- О награждении президента Олимпийского совета Азии Его Высочество Шейха Джауана бин Хамада Аль Тани орденом «Шон-шараф» Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан

- Янги Ўзбекистон юлдузлари: международный культурный диалог и признание талантов

- США вышли из ВОЗ, не выплатив организации 260 миллионов долларов долга

- Из-за непогоды в Ташкенте интервалы движения автобусов могут увеличиться

- Обсуждены планы социально-экономического развития Джизакской области

Комментарии

Комментариев пока нет.

Enter to comment