Малые, безопасные и экономичные

Эксперт рассказал о преимуществах технологии реактора малой мощности

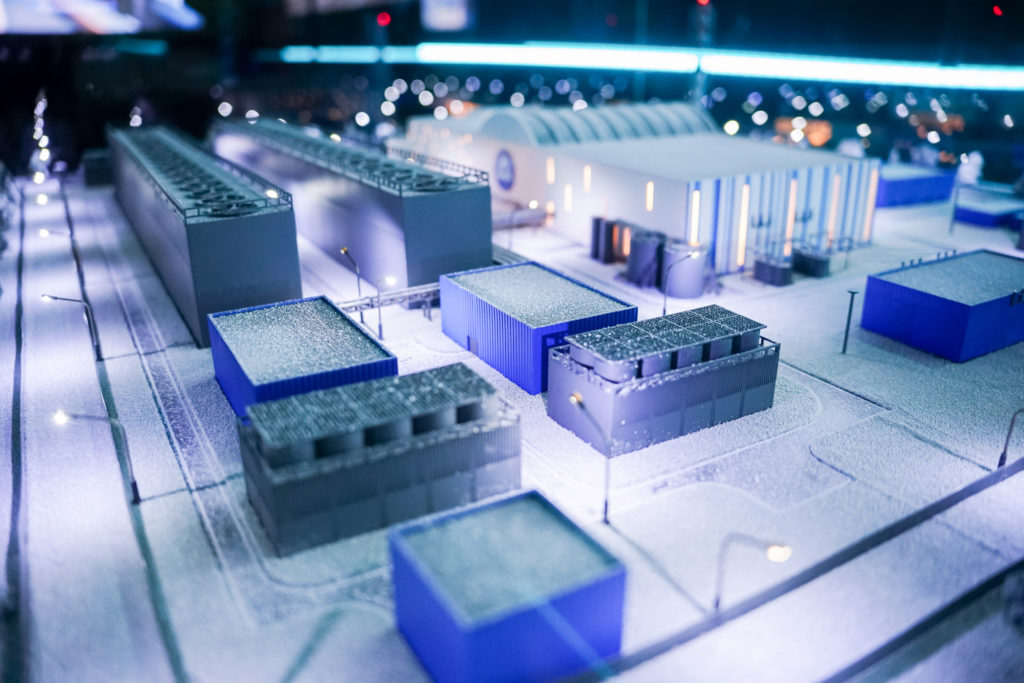

Узбекистан в ближайшие годы планирует построить и запустить атомную электростанцию с шестью энергоблоками малой мощности (АСММ). В основе проекта лежит разработка Росатома — водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н, тепловой мощностью 190 МВт, электрической — 55 МВт, и сроком службы до 60 лет. Эта технология является адаптацией реактора малой мощности РИТМ-200 для ледоколов под наземное размещение.

По данным Росатома, реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в условиях Арктики и соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Опыт российских ядерщиков по производству реакторов малой мощности наработан немалый — 10 реакторов РИТМ-200, изготовленных с 2012 года, три из которых успешно эксплуатируются. Это пока единственный в мире кейс по серийному производству реакторов малой мощности для коммерческих целей.

Ключевое различие с реакторами большой мощности, а также особенности технологии РИТМ-200Н, прокомментировал физик-ядерщик, преподаватель кафедры ядерной физики и теплофизики Ташкентского филиала НИЯУ «МИФИ» Шохмирхо Умаров.

— В атомных электростанциях большой мощности есть два изолированных друг от друга контура: первый с ядерным реактором, который нагревает воду до высоких температур, и второй — с турбогенератором, где образуется пар высокого давления. Этот пар вращает турбину с генератором, тем самым производя электроэнергию, — поясняет эксперт. — В первом контуре помимо ядерного реактора также расположено и другое вспомогательное оборудование: парогенератор, насосы, трубопроводы, которые имеют множество соединений. Сам реактор имеет металлический корпус толщиной около 20 сантиметров, вспомогательное оборудование и их соединения находится вне этого корпуса.

Известно, что с ростом количества соединений вне защитного корпуса и усложнения конструкции возрастает риск возникновения в них неисправностей. В современных реакторах такой риск минимальный благодаря высокому уровню контроля и надежности систем. Однако эта вероятность не равна нулю, отметил Ш. Умаров.

По его словам, малые модульные реакторы, в которых применена интегральная компоновка, например РИТМ-200, меняют эту схему полностью. В них оборудование первого контура, включая реактор, насосы и парогенераторы, располагаются внутри одного защитного корпуса — все эти части интегрированы в едином компактном защитном блоке. Такой подход снижает количество отдельных соединений за пределами защитного корпуса, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения неисправностей. Например, отсутствие трубопроводов за пределами защитного корпуса означает, что риск утечки воды из реактора отсутствует.

В настоящее время «интегральная компоновка» доступна только в технологиях ММР. Она делает реакторы не только безопасными за счет минимизации рисков, но и делает их намного экономичнее за счет упрощения конструкции, заключает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, является ли технология реактора, которая используется пока лишь только на атомных ледоколах, безопасной и подходящей под климатические условия Узбекистана, эксперт обратил внимание на предысторию разработки этой технологии.

— РИТМ-200Н конструировался на основе задачи создать максимально безопасный, автономный и надежный источник генерации, бесперебойно работающий на атомном ледоколе в течение нескольких лет. Инженеры эту задачу успешно выполнили, — считает Ш. Умаров. — То, что данная технология эксплуатируются на плавучих объектах, не является минусом. На мой взгляд, у таких объектов уровень безопасности и надежности намного выше, чем в наземных АЭС из-за исходных высоких требований при разработке. Перевод этой технологии «на землю», сделает ее еще более безопасной. На сегодняшний день это апробированная технология, которая уже эксплуатируется, а не осталась только на бумаге или в экспериментальном виде. Более того она имеет полную цепочку поставок. Ее безопасность и надежность доказана полученным опытом в эксплуатации.

Для обеспечения полноценно функционирующей модели «зеленой» и стабильной энергосистемы наиболее оптимальным является симбиоз атомной генерации с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Учитывая сильную зависимость ВИЭ от погодных условий, исчерпаемость и растущую стоимость углеводородного сырья (газ, нефть, уголь), интеграция атомной генерации позволит компенсировать нестабильность возобновляемых.

— При выборе способа компенсации нестабильности ВИЭ необходимо учитывать, что доля топлива в себестоимости производства электроэнергии на атомных электростанциях составляет 7 процентов, в то время как на тепловых электростанциях, сжигающих газ, эта доля может достигать 80 процентов. Кроме того, газ — это исчерпаемый ресурс, который дорожает с каждым годом. Атомную генерацию можно рассматривать как отличное дополнение к нестабильности ВИЭ и зависимости от углеводородов, что уже практикуется во многих странах. Например, Франция использует АЭС для регулирования работы энергосистемы. В Китае и Корее также практикуется компенсация работы ВИЭ маневрированием мощности АЭС. Другими словами, симбиоз ВИЭ и АЭС — это перспективная альтернатива в условиях ограниченности или растущей дороговизны природного газа», — заключает Ш. Умаров.

«Народное слово».

Рекомендуем

Популярное

- В МИЦА состоялась двусторонняя встреча в рамках узбекско-китайского научного симпозиума

- Янги Ўзбекистон юлдузлари: международный культурный диалог и признание талантов

- Обсуждены планы социально-экономического развития Джизакской области

- «Росатом» окажет Узбекистану содействие в области обращения с радиоактивными отходами

- В Ташкенте проходит презентация кубка чемпионата мира по футболу

- ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 миллиона евро

Комментарии

Комментариев пока нет.

Enter to comment